同志社大学STEM人材研究センターの中田喜文です。

本コラムでは、日々技術者について研究を進める中で出会った色々な数字を、毎月1回程度ご紹介しています。

最近技術者の転職に関する新聞記事を何度か見かけました。皆さんも興味を持たれる話題だと思います。転職については、日本社会では長らくあまりよくないイメージが持たれていました。辛抱が出来ない人、自分本位な人、等々。しかし、経済学者の見方は、まったく逆です。経済学者は、転職は働く人と仕事のマッチングを改善する、望ましい行動と解釈します。その転職に変化が起こっているようです。

早速今月のクイズです。

ソフトウェア技術者、電気・電子技術者、輸送用機器技術者の3つの技術職を転職率の高いものから正しく並べたものは(ア)(イ)(ウ)のどれでしょうか?

| (ア) | (イ) | (ウ) | |

|---|---|---|---|

| 1 | ソフトウェア技術者 | 輸送用機器技術者 | 電気・電子技術者 |

| 2 | 電気・電子技術者 | ソフトウェア技術者 | 輸送用機器技術者 |

| 3 | 輸送用機器技術者 | 電気・電子技術者 | ソフトウェア技術者 |

先ず、少し長い目で見ると、日本の技術者はより転職を行うようになっています。図1をご覧ください。男性技術者について、1997年と2017年の2ヵ年について、年齢グループ別の就業者に占める転入職者の割合をグラフにしてみました。(1年前と現在の勤め先が異なる転職者と前職がない入職者をあわせて転入職者と言います)

20年と言う少し長い期間で眺めると、すべての年齢層で2017年の転入職者率が、1997年の率を大きく上回り、この間に技術者の転職が増えていることがわかります。女性についての変化も全く同様です。

ここまでは、ある程度想定内の話ですね。さて冒頭のクイズに戻りますが、皆さんはどのように考えますか?

| (ア) | (イ) | (ウ) | |

|---|---|---|---|

| 1 | ソフトウェア技術者 | 輸送用機器技術者 | 電気・電子技術者 |

| 2 | 電気・電子技術者 | ソフトウェア技術者 | 輸送用機器技術者 |

| 3 | 輸送用機器技術者 | 電気・電子技術者 | ソフトウェア技術者 |

このところ何かと話題に上がるAIに関係するソフトウェア技術者の需要は高いので正解は(ア)でしょうか。それとも、エンジンからモーターへと大きな転換を迎え、その対応に忙しい輸送用機器技術者がトップの(イ)でしょうか。そのモーターが得意な電気・電子技術者の方こそが需要が高く、転職も多いので(ウ)でしょうか。

実は、この3つの技術職を転職率で較べると、対象が正社員に限定しても、非正規社員だけで見ても、さらには、自営職まで含めたすべての有業者で見ても、順位は同じです。職種別にみた転入職者の割合に関する統計は、総務省が5年に一度実施する『就業構造基本調査』から入手可能です。その最新データが2017年ですので、そのデータを使って10職種について、正社員と非正規社員について、転入職者の割合を計算した結果が、表1です。

そうです。正社員でも、非正規社員でも、最も移動の多い技術者はソフトウェア技術者です。逆に最も移動しない技術者は、自動車を代表とする輸送用機器技術者です。輸送用機器製造企業は大企業が多く、逆にソフトウェア企業は中小企業が多いので、この企業規模の差が、移動の多寡に影響している可能性があると考えられます。

では、技術者の移動の多さ、少なさは何を表すのでしょうか。この連載のvol.3『「求人倍率7.34倍」これは何の仕事?』で紹介した図、皆さん覚えていますか。情報処理関連の技術職の有効求人倍率が近年大きく増加していましたね。求職者数を大きく上回る求人数が、人の移動の原動力になっているのです。

では、求人が多く、より多くの技術者が会社を変わり始めると何が起こるのでしょう。そうです、求人側は求職者を引き付けるため、より良い労働条件を提示する必要に迫られます。つまり、転職によって給与が上がる技術者が増えるはずです。日本の労働市場においても、そのような市場の「見えざる手」は、働いているのでしょうか。

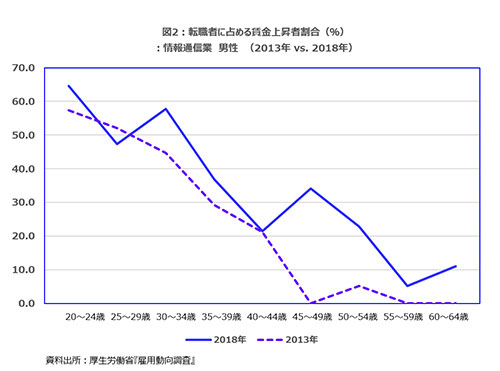

答えは図2を見て皆さんが判断してください。この図は、転職者の給与が、転職前と比べ転職後で上昇した人の割合を示しています。転職者の給与を調査した雇用動向調査の最新年である2018年とその5年前の2013年データから作成しました。残念ながら職種別にこのような調査がされていないので、ここにお見せするのは産業別の調査結果です。選んだ産業は、ソフトウェア技術者が多く働く情報通信産業です。過去1年間に情報通信産業へ転職した人たちの内、給与が前職と比べ上昇した人の割合です。この5年でその割合にどのような変化があったでしょう。そうです、ほぼすべての年齢層で上昇していますね。日本でも市場の「見えざる手」が働いている証拠がこの図です。

同志社大学STEM人材研究センターの目的の一つが、「科学技術の領域で活躍する方々がより創造的に活躍できるための環境と施策の構築に資する」研究を行うことです。日本の科学技術発展のためにも、多くの技術者が適材適所で活躍できる環境作りに寄与できる研究を行っていきたいと思います。